茲卡病毒最早在1947年於烏干達茲卡森林中的獼猴體內分離出來,首次群聚感染發生在1978年的印尼,而2007年在密克羅尼西亞聯邦的雅蒲島爆發的群聚疫情才使得此疾病受到注意,為全球首度於亞洲及非洲區以外的地方發生。其後在2015年5月,世界衛生組織證實巴西出現本土茲卡病毒感染病例,為美洲地區首例,2016年5月,疫情擴展到六十個國家或屬地,大多數集中於中南美洲與大洋洲。茲卡病毒在巴西的流行期間,當地的新生兒小頭畸形,俗稱小腦症的案例激增,後經證實這些新生兒的病症是媽媽在懷孕期間受到茲卡病毒感染做造成。茲卡病毒可以透過胎盤感染胎兒腦部組織,影響腦部發育。這個特殊感染途徑,造成全球性恐慌,尤其茲卡病毒也是由埃及斑蚊傳播,對於台灣的威脅,也是公共衛生的隱憂。茲卡病毒感染約有20%的人會出現發燒、紅疹、關節炎、結膜炎,症狀與登革熱相似,但症狀較輕微,常會被忽略或者誤診成登革熱。除了垂直感染新生兒,茲卡會潛伏於男生生殖器長達半年之久,並會藉由性行為傳染,人傳人的特性為茲卡病毒所特有。目前尚未有抗茲卡病毒治療藥物。

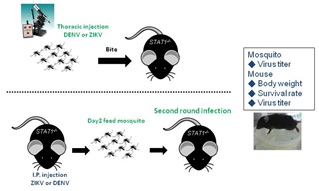

蚊媒傳播茲卡病毒的小鼠感染模式,我們利用顯微注射器注射病毒至蚊子胸腔內或者以吸血方式,讓蚊子帶有病毒,接著叮咬不同種基因剔除小鼠,觀察不同基因剔除小鼠對登革及茲卡病毒的感受性。另以乾淨的蚊子叮咬帶有病毒的小鼠,後檢測蚊子體內病毒量,及這些帶有病毒的蚊子是否會再傳播病毒給乾淨小鼠,造成相關的疾病,利用此完整的傳播模式來模擬蚊子傳播病毒的途徑(下圖)。目前登革與茲卡病毒都已經完整建立蚊媒的傳播模式。

圖示、蚊媒傳播動物模式示意圖